研究紹介

進化古生物学研究室では、白亜紀から古第三紀のような地球温暖化が極端に進行した時代において、

1)海水温や、海洋の循環パターンの変化、

2)アンモナイト類を中心とする海棲軟体動物や、殻をもった原生生物(有孔虫)の古生態の詳細な議論

3)1、2をあわせることで、当時の古環境変動と海棲生物の多様性変動との関連を議論

を目指して研究を行っています。

研究手法として、野外調査に基づく化石の産出様式や、産出した化石の形態解析に加え、地球化学的手法も積極的に導入しています。特に、炭酸塩化石の炭素・酸素同位体比分析 や、有機分子化石の分析は、過去の海水温や、過去の生物の生息場所や成長速度などを知る手がかりになります。このように、伝統的な手法と近年発展した化学分析手法を組み合わせ、数十万年スケールの地球環境変動や、1個体の生物の一生の記録など、様々な時間スケールの現象を議論し、生物多様性変動や新たな生態系の進化と、その背景にある古環境変動との相互関係の明らかにするのが本研究室の特色です。

進化古生物学とは?

進化古生物学の概念.主に地球科学の対象である固体地球および大気・海洋と,生物学の対象である生命の3つの領域が重なりあった複合領域が進化古生物学です.

進化古生物学とは、地層に残される古生物の形態・生態や多様性変動の知識と、現生生物の解析から得られる知識を融合させ、生命の進化の歴史を明らかにしようとする学問分野です。いわば、化石に生命を吹き込んで、その生き様や進化の様子を再現しようとするチャレンジです。

また、生命の進化に影響を与える因子の一つとして、気候の寒暖変動などの大気・海洋環境の変化や、大陸配置の変化や山岳の形成などの固体地球の変化も切り離して考えることはできません。大気・海洋環境の変化の解析だけでは、進化は明らかにできませんし、化石記録の解析だけでは進化をもたらした地球環境の変化の理解には不十分です。

そこで、本研究室では、生物学的視点に基づく古生物学と、地球環境変動学に立脚した、地球と生命の進化を考える統合的学問としての進化古生物学研究を行っています。

また、地層中には、地球史に起きた出来事の結果しか残されていません。そこで、現生の海洋観測や現生生物の解析を行うことで、現在起きている事象のプロセスを解明し、地質時代の出来事の理解を進めています。

主な研究テーマ

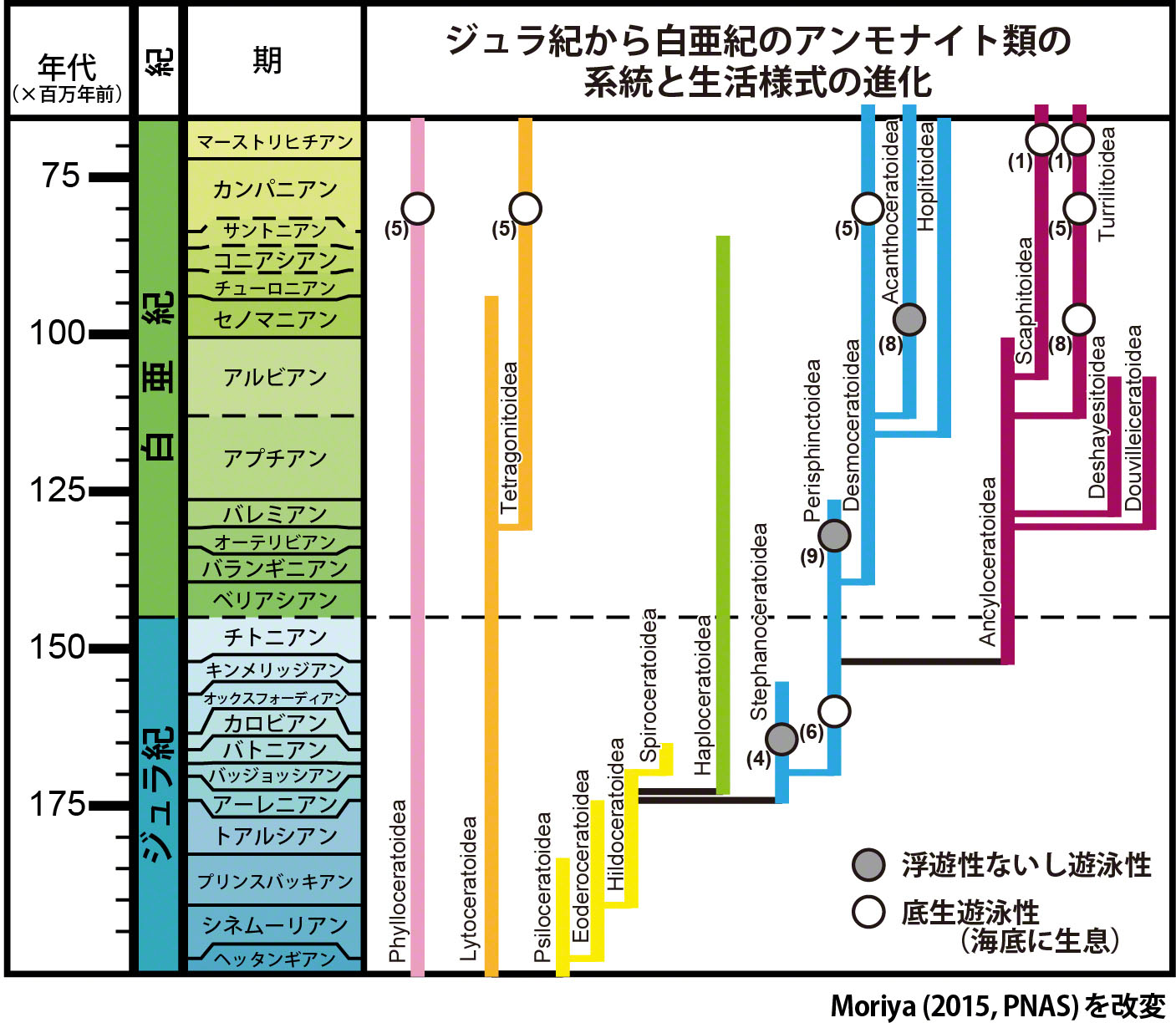

アンモナイト類の生息域の進化

デボン紀初期に誕生したアンモナイト類は、白亜紀末に恐竜と同時に絶滅するまでの約3億5千年間、地球上の海洋の広い範囲で繁栄した軟体動物(頭足類:イカ・タコのなかま)です。

その多様性変動のパターンは、地球規模での海水準変動と調和的であるなど、アンモナイト類は地球環境変動と密接に関連して進化してきたことが知られています。

特にジュラ紀から白亜紀に繁栄したグループは、三畳紀/ジュラ紀境界での絶滅事変を生き残ったわずかな種から多様化したことが知られています。形態的にも、流線型に近い形態、球体に近い形態、さらには巻が解けた形態まで大きく多様化しました。

ところが、それらのアンモナイトが海洋の中でどのような水深に生息し、どのように生活していたか、については長らく謎のままでした。そこで、Moriya et al. (2003, Geology)では、アンモナイトの殻が形成された水温を解析し、その水温を海洋の表層から低層までの温度勾配と比較することで、アンモナイト類の生息水深を明らかにしました。その結果、白亜紀後期のアンモナイト類はほぼ常に海底付近生息していたことが明らかになり、かつて想像されていたような海水中を活発に遊泳する生物ではなかったことが明らかになりました。

現在では、この解析が多くの種について行われ、浮遊・遊泳性の種と、海底付近に生息する種が存在したことがわかってきています(Moriya, 2015, PNAS)。

―追記―

早稲田大学が読売新聞と共同で運営しているサイト「WASEDA ONLINE」の「オピニオン」に、「化石に刻まれた太古の地球と生命のドラマ−アンモナイトの進化と古生態−」と題した記事を公開しました。

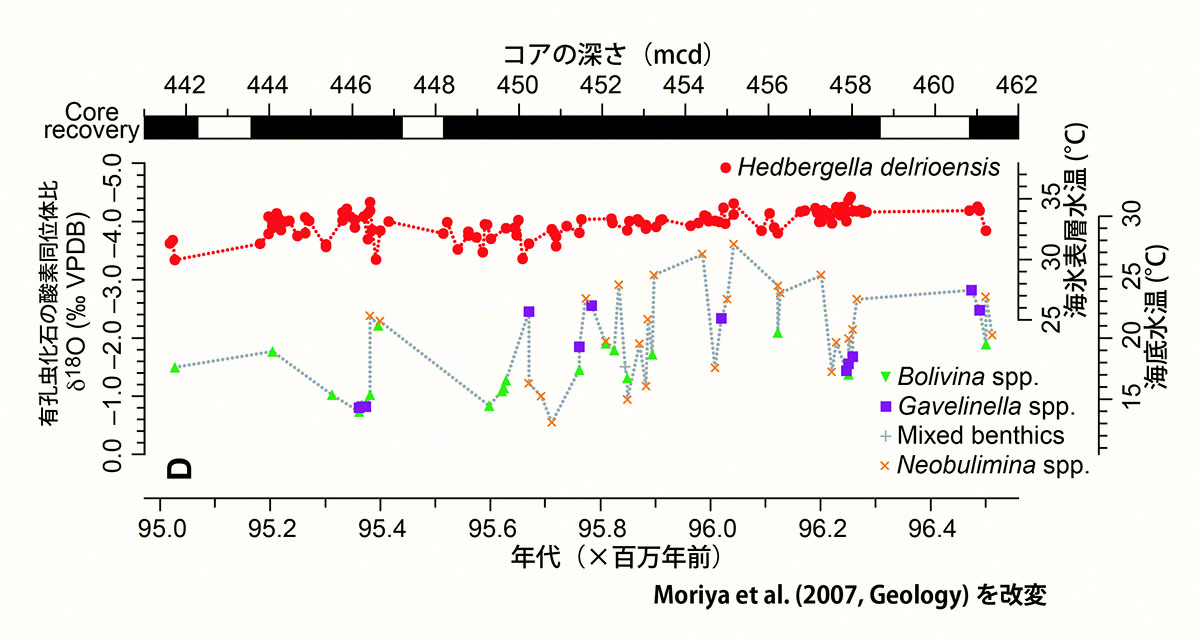

温室地球時代の古海洋環境変動

今から1億4千5百万年前から6千6百万年前までの白亜紀の中でも、特にその中期は、南極大陸からも恐竜やアンモナイトの化石が見つかるなど、大陸氷床が存在せず極めて温暖な時代として知られています。白亜紀の赤道付近に生息していた浮遊性有孔虫(動物プランクトン)の殻の酸素同位体比を測定した結果、当時の赤道付近の海水温は34℃にも達していたことがわかってきました(Moriya et al., 2007, Geology)。

現在の海洋では、水温が30℃を超えるような海域は存在しないことから、現在とは全く異なる世界であったことがわかります。ところが、このような、いわば地球温暖化時代は、長い地球史を紐解くと決して珍しくありません。私たちは、現在南極大陸やグリーンランドに大陸氷床が存在する氷室地球時代に生きていますが、大型の多細胞生物が繁栄した顕生累代の70%以上の期間は大陸氷床の存在しない温室地球時代でした。

つまり、地球の気候システムを本質的に理解するためには、このような温暖な時代の古海洋環境や気候システムを明らかにすることが重要と言えます。

―追記―

古海洋環境変動に関する研究の概要や、使用している分析機器、その原理等についての紹介を、教育学部のオンラインオープンキャンパス「Pick Up Curriculum!」コーナーに公開しました。

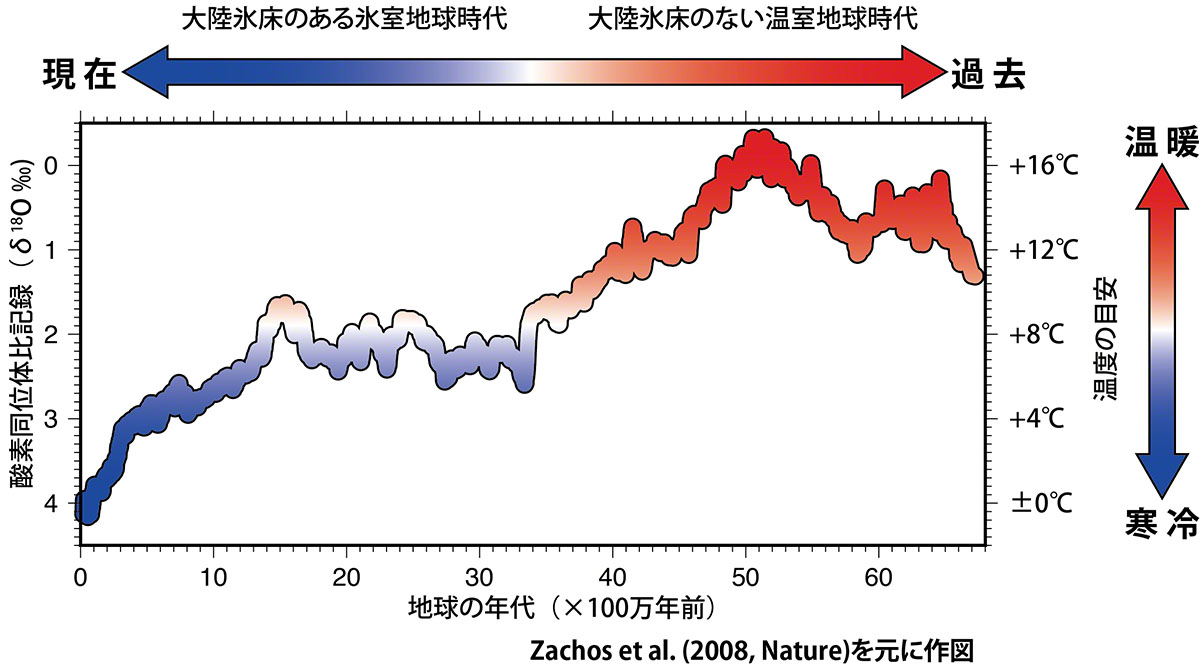

新生代の最初の南極氷床形成時の古気候変動

現在の地球には、南極大陸に氷床が存在しますが、白亜紀や古第三紀の初期には南極大陸に氷床は存在せず、非常に温暖な気候が続いていました。では、いつ、南極氷床は形成されたのでしょうか?地球史を遡ってみると、それはおよそ3千4百万年前の始新世/漸新世境界であったことがわかっています。

それまで氷床が存在しなかった南極大陸上に、突然、急激に氷床が成長したと考えられており、その証拠は底生有孔虫の殻酸素同位体比の変動から読み取ることができます(Zachos et al., 2008, Nature)。約3千4百万年前の急激に寒冷化が進行した時期に氷床が形成され、それ以降地球は徐々に寒冷化してきました。

この氷床形成、すなわち温室地球時代から氷室地球時代への変化は、気候ジャンプと呼ばれる急激な変化によって特徴づけられます。しかし、地層に残された古環境記録からは、この気候ジャンプの詳細は、いまだに十分には明らかになっておらず、重要な研究の対象の一つとなっています。

閉鎖性海域における海洋環境の季節変動動態と化学躍層の発達

作成中です。

沿岸海洋域における有機分子古水温代理指標の評価

作成中です。

その他もろもろ

・アンモナイト類の殻形態と生息域の関係

・浮遊性有孔虫の形態進化と海洋環境変動との関係

・現生貝類の生活史と生息域

などなど、作成中です。